铟矿与铟产业链——工业味精

铟作为一种关键性稀散金属,其全球资源分布呈现显著的地缘性特征。全球铟矿资源高度集中于中国、玻利维亚和俄罗斯等少数国家,其中我国铟矿资源储量丰富,原生铟产量长期位居全球首位。但这种资源优势并未转化为产业优势,当前我国铟产业发展面临结构性矛盾:中游采选冶炼产能过剩,而下游高端应用和再生回收环节发展滞后。

铟在显示屏、半导体和光伏等战略性新兴产业中具有不可替代的作用,日韩美等发达国家作为主要消费国,通过技术优势掌控着全球铟产业链的高附加值环节。随着我国光伏制造业的快速发展,ITO靶材等高端产品的进口替代进程加速,国内铟消费需求将持续攀升,供需格局或将发生根本性转变。

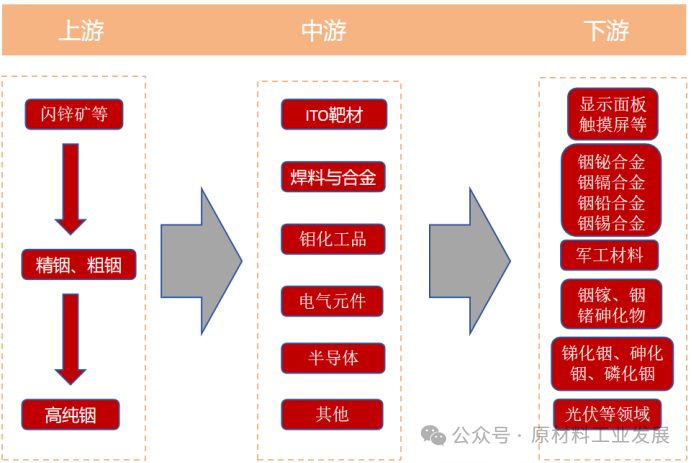

【铟的基本概念与用途】 铟,元素符号为In,原子序数为49,位于元素周期表第五周期IIIA族(硼族元素)。其为银白色略带淡蓝色调的软质金属,质地较软可以用指甲轻易划出痕迹,具有极强的可塑性和延展性,能被压制成极薄的片状。 铟的物理性质十分独特,在液态氮的极低温环境下仍能保持柔软特性,弯曲纯铟棒时会发出尖锐的声响。相比锌和镉,铟的挥发性较低,但在氢气或真空环境中加热时会升华。熔融状态的铟与镓类似,能够润湿洁净的玻璃表面。 在工业上,铟主要用于制备低熔点合金、轴承合金、半导体材料及电光源组件。其外观与铂相似,但更显柔软,并带有蓝色光泽。其在电子、合金和特种材料领域具有重要应用价值。 铟作为现代工业、国防科技和前沿技术领域的关键材料,其战略价值日益凸显,被全球多个发达国家视为“21世纪的核心战略资源”。它在国民经济、国家安全和科技创新中扮演着至关重要的角色。目前,铟的主要应用集中在ITO靶材(占全球消费量的70%)、光伏薄膜、计算机芯片、半导体器件、焊料及特种合金等领域,其中ITO靶材占据主导地位,成为铟消费的最大驱动力。 【铟产业链】

铟产业链主要分为矿产开采、铟矿冶炼及处理、含铟产品加工及下游应用等环节。由于我国铟产品材料主要依赖进口,铟产品贸易来自日本、韩国、德国和美国的铟产品进口数量最多。

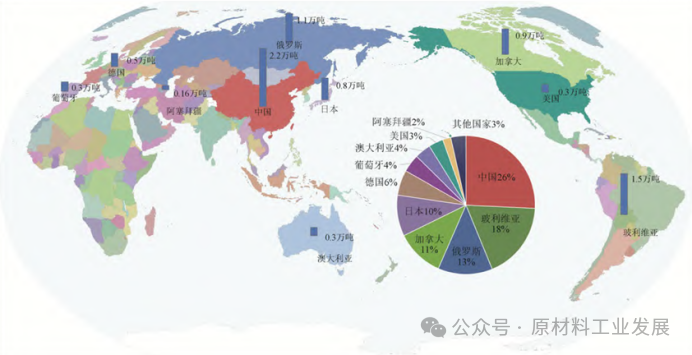

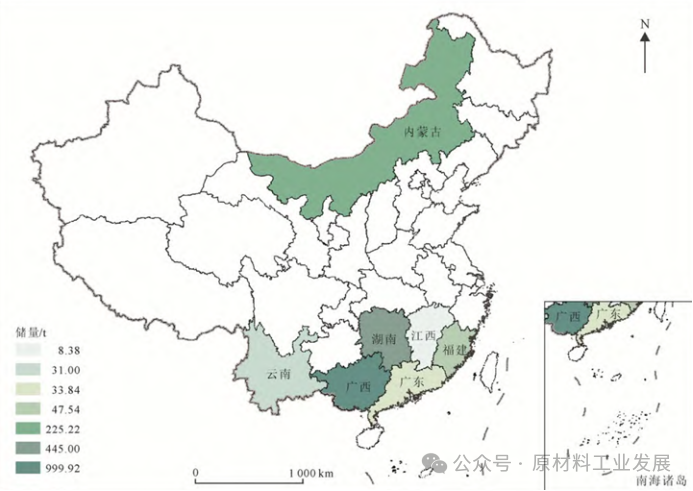

上游:铟矿的采选 铟产业链上游主要涉及铟矿的开采、选矿及高纯铟的提炼。铟通常以伴生矿形式存在于闪锌矿等锌矿中,原矿石经过破碎、浮选等工艺处理后,可得到铟精矿。全球铟资源高度集中,中国和韩国为全球主要铟生产国家。我国虽然具备一定的铟冶炼能力,但高品位铟矿资源有限,仍需依赖进口铟精矿或粗铟进行深加工。上游最终产品包括精铟和高纯铟,为下游应用提供关键原材料。 中游:铟矿的冶炼加工 铟产业链中游加工环节是整个产业链的枢纽。高纯铟通过不同的加工工艺,可制成ITO靶材、特种焊料与合金、铟系化工品、精密电气元件以及半导体材料等核心产品。其中,ITO靶材因其在透明导电薄膜领域的不可替代性,成为铟消费的主力产品。我国在中游加工环节具有较强优势,是全球最大的ITO靶材生产国,但在高纯铟提纯、高端靶材制备等关键技术方面仍存在短板。 下游:铟的应用 铟产业链下游应用领域呈现多元化发展态势。在电子信息产业,ITO靶材主要用于制造液晶显示面板、OLED显示屏和触摸屏;各类铟基合金在航空航天、军工等特殊领域发挥重要作用;半导体行业则使用锑化铟、砷化铟等化合物半导体材料制造红外探测器、LED等器件;光伏产业作为新兴增长点,正在扩大对铟系薄膜太阳能电池的应用。值得注意的是,我国在下游高端应用领域仍存在明显差距,特别是在军工材料、化合物半导体等关键技术方面依赖进口。 【全球铟资源分布概况】 铟资源分布稀散,其全球资源分布呈现出明显的不均衡性和不确定性。根据现有研究数据,全球铟资源总量约为7.6万吨,其中超过96%的资源集中在中国、玻利维亚、俄罗斯等10个国家。并且这些资源主要赋存于闪锌矿中,具有典型的伴生性特征。根据美国地质调查局2008年的统计数据显示,当时全球探明铟储量仅为1.1万吨,储量基础1.6万吨,但这一数据至今未更新。 根据2020年数据可知,中国在全球铟资源格局中占据主导地位,已探明储量达1792.77吨,位居世界首位。从国内分布来看,铟资源呈现明显的区域集聚特征,广西、湖南、内蒙古等7个省区汇集了全国83%的资源量。其中广西的储量高达999.92吨,占全国总量的55.8%;湖南储量位居第二,为445吨,占比为24.8%;内蒙古排名第三,为225.22吨,占比12.6%。这种资源的高度集中性既为产业发展提供了区位优势,也带来了供应链风险。 铟资源的伴生特性和储量不确定性给全球供应体系带来了严峻挑战。一方面,资源赋存状态的复杂性导致开采成本高企;另一方面,储量数据的滞后性使得供需预测和产业规划缺乏可靠依据。这些因素共同制约着铟资源的优化配置和高效利用,对下游产业链的可持续发展形成潜在威胁。在此背景下,深入分析全球铟资源供给格局,建立动态监测和预警机制,对于保障关键矿产资源安全具有重要意义。 全球铟资源量分布

中国铟储量

【全球铟资源需求趋势】 未来铟资源需求走势将呈现多元化发展态势,其变化轨迹将深度耦合技术创新与产业变革。从当前技术发展趋势来看,铟的应用格局正面临结构性调整:一方面,以ITO靶材为代表的传统应用领域在显示产业持续创新和5G技术快速普及的推动下,仍将保持稳定增长;另一方面,以CIGS薄膜太阳能电池为代表的新兴应用领域正展现出强劲的发展潜力,预计到本世纪中叶可能占据全球铟需求总量的三分之一以上。 新型应用领域的突破可能刺激需求激增,而材料替代和利用效率提升则可能抑制需求增长。在清洁能源转型的大背景下,CIGS薄膜太阳能电池因其卓越的光电性能和环保优势,逐步从实验室走向产业化,这一进程将重塑全球铟资源的消费结构。但需求演变的不确定性主要来自技术突破的不可预见性,包括可能出现的颠覆性替代材料或革命性提纯技术。在现有技术轨道延续的前提下,综合传统领域稳中有升与新兴领域快速扩张的双重因素,全球铟资源需求预计将维持长期增长趋势,这种增长态势也将深刻影响铟资源的战略价值与产业布局。

同类文章排行

- 我国氢能产业发展迎来重要窗口期

- 关于矿用整流柜的使用环境

- 可控硅(SCR)深度解析:从原理到应用

- 整流柜有哪些外形特征?

- 关于高频开关电源发展的四大趋势

- 保证电气作业安全的技术措施

- 我国新能源发展现状

- 国家能源局:可再生能源,完善绿色电力

- 中国氢能产业具备10万亿规模潜力

- 氢能在工业领域的妙用:你知道多少?

关注微信

关注微信

手机网站

手机网站

微信咨询

微信咨询